データ活用を阻む「セキュリティ」の課題を解決する技術を提供

あらゆる業界で「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が聞かれるようになり、データ活用へ積極的に取り組もうとしている企業は多い。新たなイノベーションを創出したり自社のビジネス価値や競争力を高めたりするために、企業間データ連携の動きも生まれている。

しかし、企業におけるデータ利活用のシーンにおいては、常に「セキュリティ」の壁が立ちはだかってきた。情報漏洩などのリスクがある以上、企業が慎重になることは当たり前だが、セキュリティをネックにデータ利活用が進まないままでは「DX」は実現されない。この停滞を切り開く一手となるソリューションを提供しているのが、EAGLYS株式会社だ。

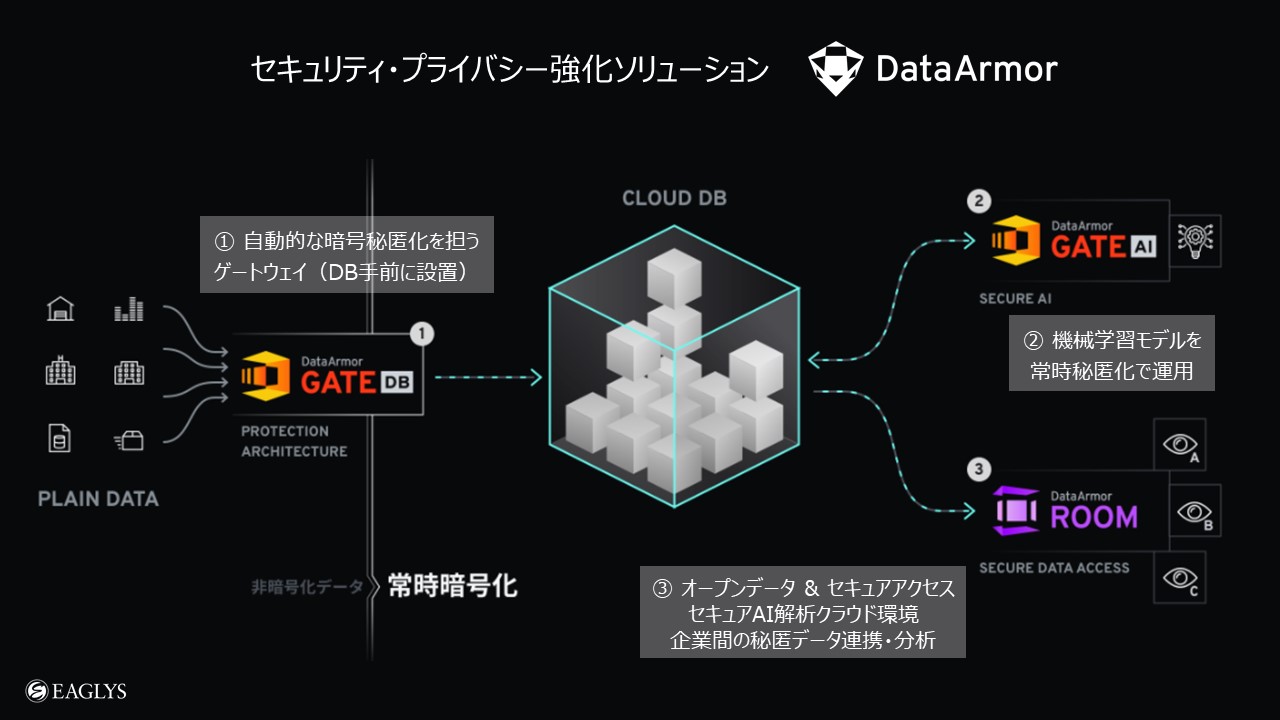

「企業がデータを活用して業務変革や新しいビジネス創出を行うことができるよう、ご支援をしています。特徴は、コンサルティングだけではなく“盾と矛”両方の技術を持っていること。盾が『秘密計算』技術を軸としたデータセキュリティで、矛がAIです。

両方を提供することで、企業はデータが守られた状態で、安心してデータの利活用を進めることができるようになります」と話すのは、CEOの今林氏である。

キーワードの中でも気になるのが「秘密計算」。これは、データを秘匿した状態で計算や処理を行う技術のこと。常に暗号カプセルでデータを守っているから、全ての情報が露出されることなく、必要な機密データ同士を取り出し、安全に計算し分析やAI解析を行うことができる。

もちろん企業間でデータを連携する場合も、データを暗号カプセルで秘匿した状態であらゆるデータを連携することができるのでセキュリティ面で安心だ。

「この秘密計算がもたらす効果として、今までは個人情報や機密情報は外に出せないからと、そぎ落とされた状態のデータしか活用が許されていない場面も少なくありませんでした。

『重要なデータを取り扱ってこそ、データ活用の価値が生まれる』と考えるデータサイエンティストにとって非常にもどかしい状態。秘密計算はこうした状況を打破できるものです」

秘密計算を使いたいと考える企業は着実に増えてきており、現在EAGLYSは、JR東日本(東日本旅客鉄道株式会社)のMaaS・Suica推進本部とともに、セキュリティやプライバシーを担保した状態でパーソナルデータを活用し、新たなビジネスを創り出す取り組みも進めている。

AIに関しても、世界最高レベルの高速・高精度「AI画像認識技術」の開発によってチェーンや自動車部品を手掛ける老舗メーカー・株式会社椿本チエインと、物流センター無人化の実現に向けた協業を行っている。

データサイエンティストとして感じたもどかしさが事業の原点

経営者であった祖父に付いて、3歳ごろからさまざまな経営者と接する機会があったという今林氏。「人付き合いや経営者同士が話すときの感覚は、自然と身に付けていたのかもしれません」と振り返る。

脳科学に興味を持ち、早稲田大学の先進理工学部生命医科学科に進学した今林氏の転機は大学2年の終わり。参加した企業インターンでの同級生との出会いだった。

「シンガポールで起業した人など、いろんな活動をしている同い年ばかりで。自分は何をしているんだろうと思いました。その後、友達に教えられて知ったのが機械学習です。大学の勉強よりも興味を持てたのでこの分野で頑張ろうと思い、初めて本格的にパソコンを触りました」

そして、大学院1年のときに今林氏は、起業家育成プログラムに参加、その中でシリコンバレーに行き、データサイエンティストとして企業で働くのだが、ここで今の事業に繋がる経験をする。

当時、AIを活用してトランザクションの不正検知を行っている事例を知り、自社でも取り組もうと社内に提案した今林氏。プロジェクトを進める上で必要なデータ提供を社内で依頼したところ、データを出すためには果てしない“社内スタンプラリー”が必要で、かつ数か月掛かると言われてしまう。

結局、すでにリサーチを行うなど準備を進めていたにもかかわらず、データをすぐに分析・活用できないという理由でプロジェクトは頓挫してしまったのだ。

「そのときに、技術を持っていてもリソースであるデータを迅速かつ自由に使うことができなければ、AIの時代は幕を開けないしDXも実現できないと感じたんです。その危機感から、『データ活用を推進するために、セキュリティの問題を解決することを人生のテーマにしよう』と決めました」

ちなみに、シリコンバレー時代に受けた2つの衝撃も今林氏の現在に繋がっている。1つは刺激的なメンバーとの出会い。同僚には、自分が突き詰めるテーマを持っている人が多く、自身の軸があるからこそ相手のこともプロフェッショナルとしてリスペクトできる姿勢に感銘を受けたという。

もう1つは西海岸で見たサンセット。雄大で美しい光景を前にして、「自分はこの世の中に何をもたらすことができるだろうか」と考え、「いずれ、西海岸にも届くようなものをつくろう」と決意したそうだ。

研究者ではなく起業の道を選んだのは、今あるペインを解決したいから

今林氏は、帰国後「秘密計算」の研究に本腰を入れるように。将来の選択肢として残ったのは「研究者か起業家か」の二択だった。その後、EAGLYS設立に至るわけだが、どうして「起業家」の道を選んだのだろうか。

「研究とビジネスの根本的な違いに気付いたからです。研究は、未来のトレンドを予測して、10年後に起こるかもしれない課題を解決するための研究テーマを設定することが許される世界。

一方でビジネスは、『どのようにして資金を調達するか、売上を上げるか、いつまでに投資を回収するか』といったファイナンスの考えが根幹にあるため、今ある課題を解決するというスタンスです。

そのような違いがある中で、今あるペインを解決したいし、リアルな課題を解きたいと思ったので起業を選びました」

起業後、ずっと順調だったわけではない。最初の1年は1人きりで走り出した。

営業活動もPM(プロジェクトマネージャー)もたった1人でこなし、契約書の交わし方や知財の取り決めもよくわからないまま、目の前の課題をクリアしながら歩みを進めた。しかし、1人ですべてをやり遂げることはできず、挫折を味わう。

「受注できたとしても、PMの経験も適正も無い私がうまく回すことは難しかったんです。そもそも、AIの実装だけでなくシステムの実装もある中で、1人でできるわけなくて。営業活動とPM業務のバランスがうまく取れなくて、実装が間に合わず、お客様に怒られたこともありました」

苦しい状況を変えてくれたのは、共同創業者として加わった丸山氏やAIコンサルタント/PMの浅野氏を筆頭とした、仲間の存在だった。

丸山氏は優秀なデータサイエンティスト、浅野氏はNECで超上流から大型プロジェクトのPMやPMOを務めた経験の持ち主だ。専門性を持つメンバーが加わったことで、今林氏は得意な営業活動に集中することができるようになり、事業が大きく加速したのだ。

共同創業者兼最高科学責任者である、丸山氏と

“Googleのプライベートデータ版”をつくり、データ活用を支援

「当社の技術を必要とするのはDXを積極的に進めている一部の企業だけなので、数としてはまだまだ少なく、事業としてもこれからです。ただ、研究を始めた7年前や起業した5年前に比べると、秘密計算や自社の認知度は上がってきたと感じます」と話す今林氏。自社の技術を知ってもらうため、起業当初から多くのイベントに参加してきた。

大阪イノベーションハブ主催の「GET IN THE RING OSAKA 」にも2年連続で出場。2020年は決勝進出、そして二度目の挑戦となった同冬開催の「GET IN THE RING OSAKA 2020-AI edition-」では見事優勝に輝いた。

2020年12月3日に開催したGET IN THE RING OSAKA 2020 -AI edition-(オンライン)、ミドル級決勝の模様。

ピッチ登壇はグローバルビジネス開発ディレクターMichal Kiezik 氏が務めた。

「名の知れた大会で優勝すると『このサービスは今の時代に求められている』と認められたように感じますし、実績があれば企業としての信頼が高まります。

また、このようなピッチイベントには、新しくて面白いものを探しに来ているオーディエンスの方が多いもの。出場して自社を知ってもらうことで、出会いが生まれてビジネスが加速していくと思います」と、スタートアップがイベントに積極的に参加すべき理由を話す。

企業間データ連携の潤滑油となるEAGLYSの技術が、これからの時代に求められていることは明らかであり、今後どんどん社会に浸透していくことだろう。

今林氏の夢は、“Googleのプライベートデータ版”をつくること。オープンなデータを集めることで、誰もが情報にアクセスできる基盤をつくったGoogleのように、企業がさまざまなデータにリーチして活用できる世界をつくることだ。

最後に、20代前半から自身が極めるテーマを定めて一直線に進んできた今林氏に、起業をめざす後輩へのメッセージを伺った。

「ディープテック系のスタートアップが増えてほしいと思います。すぐに売上が立つビジネスではないからと敬遠されがちかもしれませんが、大学教授や投資家などビジョンに共感してくれる仲間を集めることさえできれば、時間を掛けて事業を育てられるし、社会に大きなインパクトを与えられる領域だと思うので。

そして、これは誰にでも共通しますが、一度アイデアを否定されたからといってピボットしなくていいと思います。スタートアップだからこそチャレンジできることもあるので、自分に自信を持って、他が考えないアイデアを追求し続けてほしいです」

これまで社会に無かった先進的な技術やサービスが生まれたとき、最初から100%受け入れられることはない。けれど、自分たちが描く未来を信じて突き進んでいれば、必ず社会から必要とされる。そう体感してきた今林氏だからこそ伝えられる、勇気の出るメッセージだった。

取材日:2021年2月5日

(取材・文:倉本 祐美加)