小型船舶の自律航行技術を開発してきた株式会社エイトノット(以下、エイトノット)。自律航行プラットフォーム『エイトノット AI CAPTAIN(以下、AI CAPTAIN)』による将来的な無人航行の実現は、離島が抱える過疎化や高齢化など、さまざまな社会課題が解決できるはずだと代表の木村裕人氏は語る。誰もが居住や移動の自由を享受できる社会をめざして、そしてさらなる海の安全確保のためにAI CAPTAINを広げていきたいと語る木村氏にお話を伺った。

熟練の技術が求められる操船をAIがアシスト

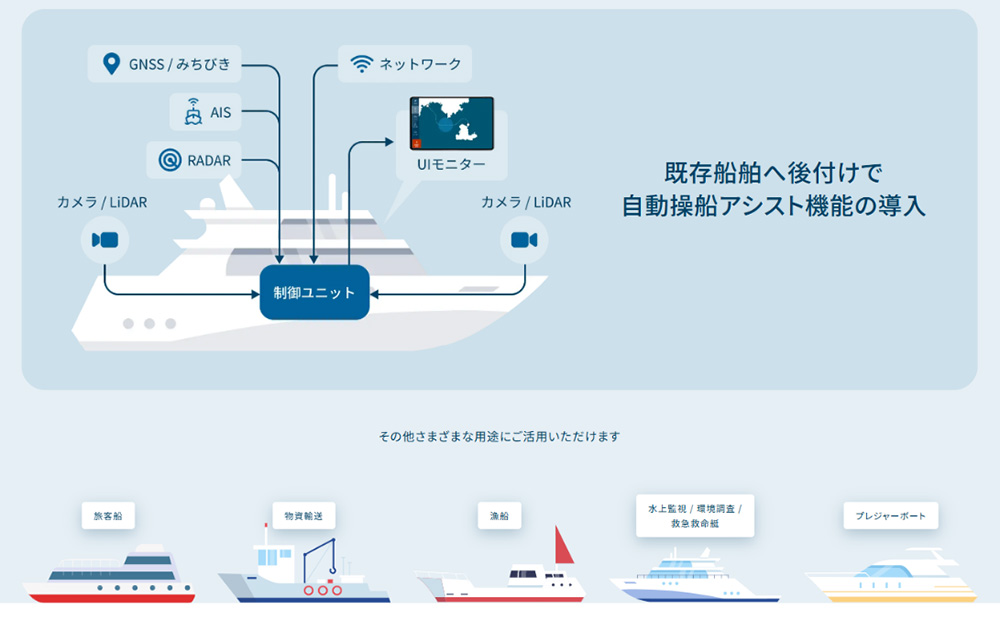

私たちが提供しているサービスは、小型船舶の自律航行プラットフォーム『AI CAPTAIN』というシステムです。操舵室に設置したタブレット端末で目的地を設定するだけで、AIが最適ルートを生成し、他の船や障害物をセンサーで検出しながら安全に航行してくれます。また、操船の中でも高度な技術を必要とする離着岸の作業も、AIが状況に応じて適切にアシストしてくれます。

AI CAPTAINの特長は、19t以下の小型船であれば、ほとんどの船に搭載できる汎用性の高いシステムであることです。漁船やプレジャーボートをはじめ、旅客船、輸送船、作業船や救命救急船など、多種多様な船舶に後付けで搭載が可能で、すぐに自律航行を始めることができます。

乗用車をはじめとする陸上モビリティには、ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)で車間距離を調整したり、定速走行ができたりと、新しい自律運転アシストの機能が次々と開発されています。

ところが船に対しては、これまでそのような技術がほとんど開発されてきませんでした。未だに船の航行には職人的技術が求められ、一人前の船員や船長になるには年単位の時間がかかります。安全確保という点においても、船長や船員のキャリアや技術の熟練度によって、航行に差が生まれてしまうという現状もあります。

AI CAPTAINは、これまで熟練の技が求められていた操船を、システムの力でサポートすることで、航行の安全性向上や船員の人手不足の解消にも貢献できると考えています。

操船の難しさを知って気づいた水上モビリティ技術の現状

私はマリンスポーツが好きで、若い頃にボート免許を取得しました。そして初めてボートをレンタルし、友人と海に釣りに出かけた時に、操船が思ったよりもずっと難しく操船に気を取られ、釣りどころか、海上にいることを楽しむことができませんでした。

自動車の運転と比較すると分かりやすいと思いますが、船は風や波、潮の流れなどの影響で、完全な直進ができず、ブレーキをかけても完全に止まることができません。さらに海の上には道路交通法で定められているような標識や白線などの目印が何もないので、自分のいる位置はどこなのか、またどの方向に進んでいるのか、周囲の船とどのくらい距離があるのかなど、陸上モビリティの操作とは全く異なる感覚に陥ります。つまり、自由自在に船を操船できるようになるには、相当な経験と訓練が必要なのです。

その時に、「自動車をはじめとする陸上モビリティはAIによる自律運転アシストが進化し続けているのに、海上モビリティのアシスト技術はほとんど研究開発されていない」という事実に気づき、課題意識を持ち始めました。そして、それまでロボット開発に携わってきたキャリアを活かし、AIの技術で操船技術をアップデートできるのではないか、それによって多くの社会課題の解決につながるのでないかと考えたのです。

連絡船の自律航行で離島が抱える課題を解決

私たちが今、重点を置いて取り組んでいる社会課題の1つに、離島航路の問題があります。島国である日本には400以上の有人離島(※1)があり、そのうち本土と橋梁でつながっていない島は300以上。それらの島は連絡船で結ばれていますが、そのうち1/3以上が赤字経営(※2)で、多くの連絡船が国や自治体の補助金を頼って運営されています。

※1参考:国土交通省 令和6年「日本の島嶼(とうしょ)の構成」

※2参考:国土交通省 平成20年「離島航路補助制度改善検討会について」より「1.補助航路の状況について1-4」

島の住民の方々の生活に欠かせないインフラであるにもかかわらず、再編や減便、また航路廃止となるところまで出てきており、持続可能な状況にないことは明らかです。離島で暮らす方々にヒアリングを重ねていくと、生活そのものが常に移動の制約の中にあり、行きたい時に行きたい場所に行くことさえままならないという実情が見えてきました。

このような状況の中で、多くの若者は島を離れ、連絡船の利用客も減り、それによって減便され運賃まで値上がりするという悪循環。島民の金銭的な負担も大きくなっています。

AI CAPTAINによる自律航行は、このような離島の抱える課題の多くを解決してくれます。まず航行アシストによって船員や船長の負担を軽減すれば、船員の人材確保や定着の問題が改善され、増便も可能になります。人の移動や物流が活発になることで、運賃や送料などのコスト面も改善されるはずです。島での暮らしがより便利になれば、より環境のいい離島に移住したいと考える人も増え、島に活気が生まれます。国内外からの観光客も増えるでしょう。

現在、瀬戸内海の離島を中心に、AI CAPTAINを搭載した自律航行船の実証実験を行っています。2025年1月からは、広島県大崎上島と竹原港を結ぶ航路において、フェリーが運航していない夜間と早朝に、スマート水上バスの試験運航が開始されました。島の生活が今後より便利になっていくことを、島民のみなさんに感じていただけるのではないかと思っています。

将来的にめざすのは、無人航行の実現。手元のアプリから、タクシーのように好きな時間に船を呼ぶことができ、好きな場所に行くことができるサービスです。実現すれば、本当の意味で住みたい場所に自由に住み、行きたいところに自由に行ける世界が実現します。この誰もが享受できるはずの権利を、水上モビリティから支えていく。自律航行技術開発のパイオニアとして、これからも努力を続けていきたいと考えています。

OIHをこんなふうに活用しました!

海外展開として、アメリカのプレジャーボート市場への参入を進めています。そのためにも存在感をアピールしたいと考えていたところ、第2回HeCNOS AWARDではカーボンニュートラル分野でアワードを受賞し、2025に大阪・関西万博「大阪ヘルスケアパビリオン」への出展の機会をいただきました。OIHでは、人とのつながりやイベント参加の機会などが、どんどん広がりました。

取材日:2025年1月15日

(取材・文 岩村 彩)